DIE AUSWAHL DER VARIANTEN

Auf Grundlage der Voruntersuchungen und Machbarkeitsstudien wurden im Rahmen der Planungen des BOB-Projekts vier verschiedene Ausbauvarianten der Linien 7 und 27 untersucht.

Grundvoraussetzung ist ein sicherer und zuverlässiger Betrieb unter Berücksichtigung der städtebaulichen und topographischen Anforderungen. Konkret bedeutet das, dass die Bedienung auf den Linien 7 und 27 auch dann noch gewährleistet ist, wenn z.B. ein Gleichrichterunterwerk ausfällt oder Umleitungen wegen Bauarbeiten, Unfällen, Demonstrationen u.ä. zu fahren sind.

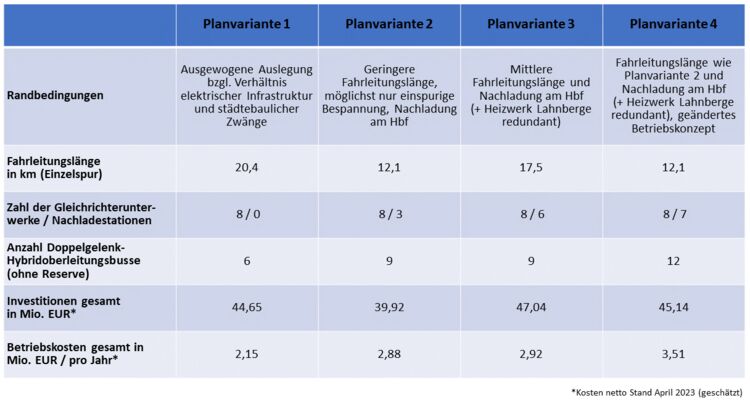

Die folgende Tabelle zeigt die vier untersuchten Varianten im Vergleich. Der Streckenverlauf ist bei allen vier Varianten identisch. Die Varianten unterscheiden sich hinsichtlich der technischen Aspekte. Je nach Variante ergeben sich daraus auch Unterschiede in den jeweiligen Investitions- und Betriebskosten, die für einen wirtschaftlich nachhaltigen Betrieb des BOB-Systems zu berücksichtigen sind.

Auf Grundlage der Ergebnisse der Variantenuntersuchung wurde die Variante 1 als Vorzugsvariante für die Genehmigungsplanung abgeleitet. Sie besitzt zwar den größten Anteil an Oberleitungen, benötigt jedoch keine Nachladestationen, am wenigsten Fahrzeuge und kommt mit der geringsten Anzahl an Fahrpersonal aus. So werden bei allen Varianten insgesamt acht Gleichrichterunterwerke benötigt, welche die Stromversorgung sicherstellen.

Durch den Oberleitungsanteil können die die Fahrzeuge kontinuierlich während der Fahrt vollständig aufgeladen werden. Nachladestationen und Wartezeiten zur stationären Nachladung entfallen und ein durchgängiger und zuverlässiger Betrieb wird ermöglicht. Mit Blick auf die Varianten 2 bis 4 lässt sich vereinfacht sagen: Je kürzer der Oberleitungsanteil, desto höher der Anteil an zusätzlichen Ladestationen und desto höher die Anzahl der benötigten Busse und des Fahrpersonals.

Aufgrund des höheren Oberleitungsanteils entfallen auf die Vorzugsvariante (Variante 1) zwar insgesamt die höchsten Investitionen. Berücksichtigt man jedoch die Förderung, die anteilig für die Mehrkosten der Fahrzeuge und bis zu 90% für Infrastruktur durch den Bund bereitgestellt werden, ergeben sich spezifische Eigenanteile der Universitätsstadt Marburg für die Investitionen in Höhe von ca. 8,6 Mio. Euro bis zu ca. 13,2 Mio. Euro. Unter Berücksichtigung der Fördermittelquote für die übrigen Planvarianten weist die Vorzugsvariante den geringsten Investitionsanteil für die Universitätsstadt Marburg auf. Insbesondere mit Blick auf die zukünftigen Betriebskosten, die jedes Jahr anfallen werden, ist die Vorzugsvariante die wirtschaftlichste Option.

Insgesamt lässt sich zusammenfassen: Sowohl unter technischen als auch wirtschaftlichen Gesichtspunkten bildet die Planvariante 1 das Optimum ab und wird daher zur Umsetzung empfohlen.

Planfeststellungsverfahren

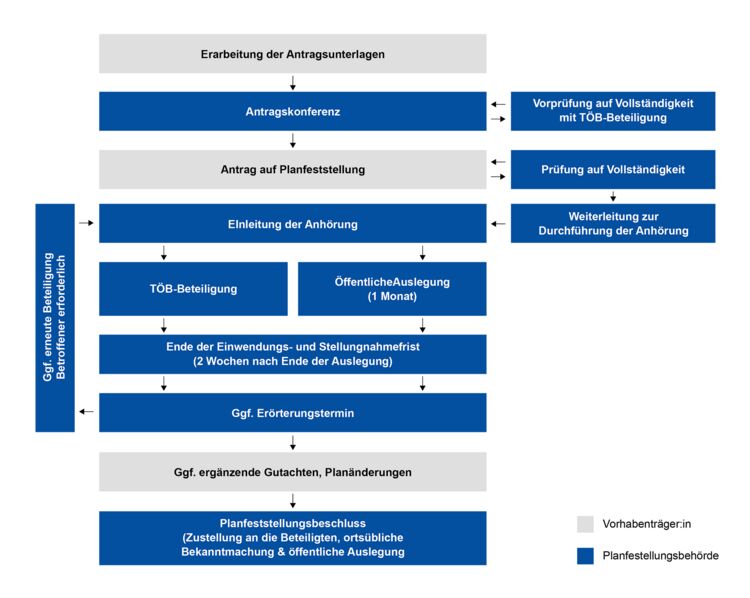

Ein Planfeststellungsverfahren (PFV) ist ein Genehmigungsverfahren für größere Infrastrukturvorhaben wie Straßen, Energieanlagen (z.B. Hochspannungs- und Gasversorgungsleitungen) oder Betriebsanlagen für den Schienenverkehr. Das PFV ist ein förmliches Verwaltungsverfahren, bei dem über die Rechtmäßigkeit des geplanten Vorhabens entschieden wird.

D.h. es wird geprüft, ob alle gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden. Zudem wird zwischen öffentlichen und privaten Interessen abgewogen. Der Planfeststellungsbeschluss, d. h. die Genehmigung, ermöglicht es der Vorhabenträgerin, mit dem Bau des Vorhabens zu beginnen. Für den Bau der Oberleitungsinfrastruktur des BOB-Systems ist die Durchführung eines PFV nicht zwingend erforderlich. Die Durchführung des PFV ist jedoch mit der zuständigen Genehmigungsbehörde, dem Regierungspräsidium Gießen (RP Gießen) abgestimmt, um das Vorhaben rechtlich abzusichern.

Grundlage für die Entscheidung der Genehmigungsbehörde über die Rechtmäßigkeit des Vorhabens sind eine grundstücksgenaue Entwurfsplanung der Vorhabenträgerin sowie umfangreiche Untersuchungen zu den möglichen Auswirkungen des Vorhabens. Untersucht und bewertet werden die Auswirkungen auf die Schutzgüter Mensch, Umwelt, Kultur- und Sachgüter sowie Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern. Die rechtlichen Rahmenbedingungen des Genehmigungsantrages und der benötigten Gutachten werden mit den zu beteiligenden Behörden im Vorfeld abgestimmt.

Die Genehmigungsbehörde prüft und verschickt die Unterlagen an alle zu beteiligenden Träger öffentlicher Belange. Dazu zählen beispielsweise Fachbehörden und – je nach Vorhaben – die betroffenen Gemeinden. Bei Bedarf wird eine Antragskonferenz durchgeführt, bei der das Vorhaben vor der Antragsstellung erörtert wird.

Das PFV beginnt mit dem Antrag und der Vorlage der Planunterlagen durch die Vorhabenträgerin. Das Regierungspräsidium (RP) fordert die Behörden und Stellen, deren Aufgabenbereiche von dem Vorhaben berührt werden, zur Stellungnahme auf. Dazu gehören insbesondere die für den Naturschutz, den Wasser- und Bodenschutz, die Landwirtschaft und den Denkmalschutz zuständigen Behörden.

Auch die Öffentlichkeit und die Umweltverbände werden im Rahmen des PFV beteiligt. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt über das amtlichen Veröffentlichungsblatt (Oberhessische Presse), die Website der Universitätsstadt Marburg sowie die Website des RP Gießen. Im Anschluss liegen die Genehmigungsunterlagen einen Monat lang für die Öffentlichkeit zur Einsicht aus.

Bis zwei Wochen nach Auslegungsende können alle, die sich betroffen fühlen, ihre Stellungnahmen und Einwendungen schriftlich bei der Genehmigungsbehörde vorbringen. Nach Ablauf der Einwendungsfrist werden alle Stellungnahmen und Einwendungen durch die Genehmigungsbehörde gewissenhaft geprüft. Öffentliche und private Belange werden gegen und untereinander abgewogen sowie technische und rechtliche Aspekte geprüft. Bei Bedarf kann die Genehmigungsbehörde einen Erörterungstermin einberufen. Die Genehmigungsbehörde entscheidet auf dieser Grundlage darüber, ob und wie das Vorhaben umgesetzt werden kann.

Der Planfeststellungsbeschluss, d.h. der Genehmigungsbescheid, wird der Vorhabenträgerin sowie all denen, die Stellungnahmen eingereicht haben, zugestellt. Zudem wird er zwei Wochen öffentlich zur Einsicht ausgelegt. Wenn innerhalb der Frist keine Klagen erhoben oder erhobene Klagen rechtskräftig abgewiesen werden, wird der Planfeststellungsbeschluss rechtskräftig.

Die oben stehende Abbildung gibt eine Übersicht über die einzelnen Verfahrensschritte eines Planfeststellungsverfahrens.

Über die gesetzlichen Vorgaben hinaus haben sich die Universitätsstadt Marburg und die Stadtwerke Marburg entschlossen, die Bürgerinnen und Bürger frühzeitig und umfassend über die Planungen zum BOB-Projekt zu informieren. Aus diesem Grund sind ab Mai 2023 verschiedene Veröffentlichungen bzw. öffentliche Informationsveranstaltungen (am 10. Mai und 20. September 2023), geplant.

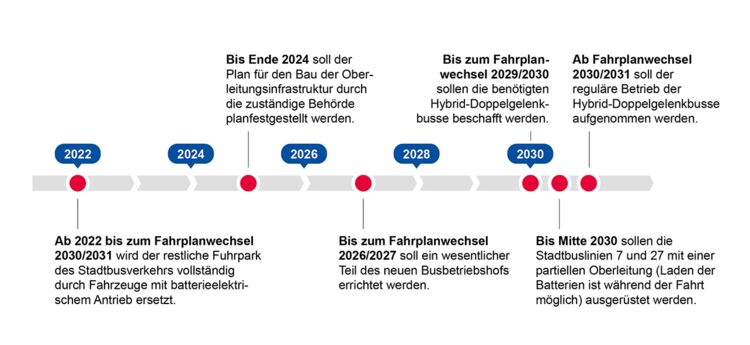

Die Einreichung der Genehmigungsunterlagen ist für Herbst 2023 vorgesehen. Der Erhalt des Genehmigungsbescheids wird für Winter 2024 angestrebt.

WIE GEHT ES NACH ERHALT DES GENEHMIGUNGSBESCHEIDS WEITER?

Auch wenn mit dem Planfeststellungsbeschluss das Baurecht erteilt worden ist, liegt die endgültige Entscheidung zur Umsetzung des BOB-Projekts bei der Stadtverordnetenversammlung der Universitätsstadt Marburg und der Stadtwerke Marburg GmbH.

Der Planfeststellungsbeschluss bildet die Grundlage für den politischen Beschluss, die Stadtverordnetenversammlung kann sich auch gegen die Umsetzung des Vorhabens entscheiden.

Wesentliche Kriterien sind die technischen Entwicklungen sowie die langfristige Nachhaltigkeit des Vorhabens in Bezug auf Energieeffizienz, Klimaschutz und Wirtschaftlichkeit.